2001年6月8日、大阪府池田市の大阪教育大学附属池田小学校で、宅間守による無差別殺傷事件が起こりました。

宅間は午前10時ごろ校内に入り、1年生と2年生の教室で8人の児童を刺殺、さらに児童や先生15人にもけがを負わせました。学校という安心できる場所で起きたこの事件は、日本中に大きな衝撃を与えました。

その後の裁判では、宅間の精神鑑定が大きな話題となり、加害者の責任能力や刑罰について多くの議論がありました。

こうした経緯や社会的な課題については、『宅間守 精神鑑定書――精神医療と刑事司法のはざまで』という本で詳しく紹介されており、事件の背景や裁判の判断、社会が直面した問題を考えるための大切な資料となっています。

【附属池田小事件】について

事件の経緯

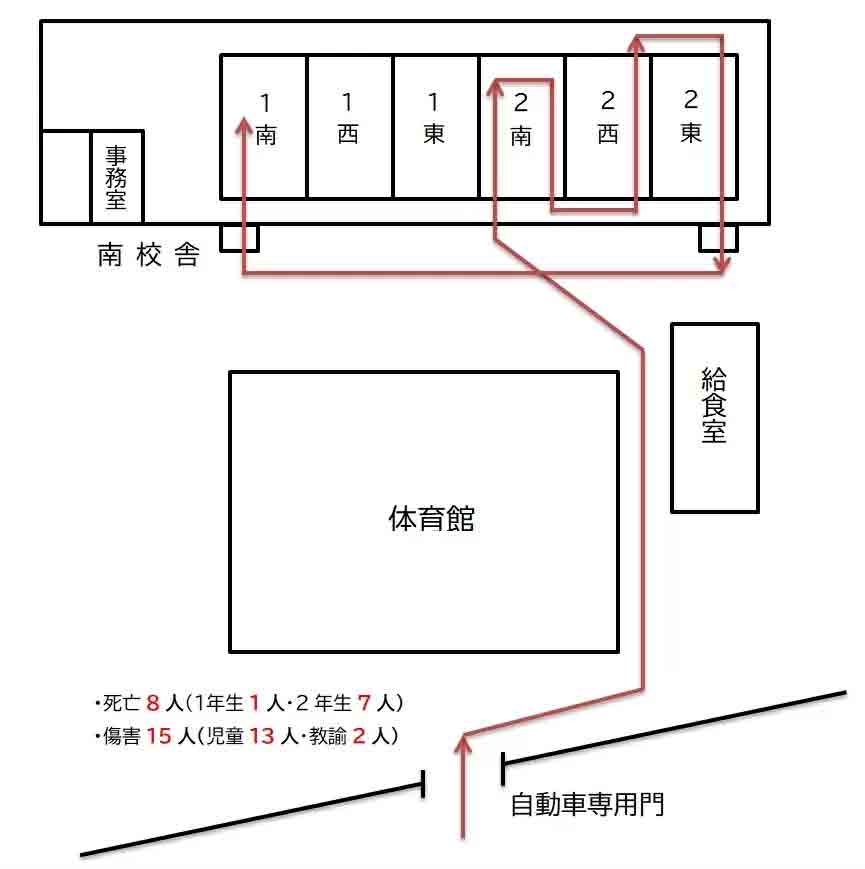

事件当日、宅間守(当時37歳)は車で学校に向かい、開いていた自動車専用門から校内に侵入しました。そして緑色のビニール袋に出刃包丁などを入れて持ち込み、2年生と1年生の教室を次々と襲撃します。

まず、担任教員が不在だった2年南組の教室に侵入し、遊んでいた児童5人を次々と刺して命を奪いました。続いてテラスを通り、2年西組の教室へ移動。ここでも児童3人を刺し、そのうち1人が亡くなりました。

異変に気付いた2年西組の担任教員は、校内放送で緊急事態を知らせようとしましたが、放送設備が使えず、児童の避難誘導もできないまま事務室に走って警察に通報しました。しかし、事件の状況確認などで対応が遅れ、救急車の手配も遅くなってしまいました。

宅間はその後も逃げ惑う児童を追い回し、教室や廊下、出入口付近で次々と児童を刺すなど、凶行を続けました。

2年東組の教室でも児童2人を刺し、さらに担任教員が椅子を持って追いかけると、テラス側の出入口から逃げようとし、その途中でも児童2人を刺しました。また、テラスでは1年南組の担任教員にも襲いかかり、包丁で刺しました。

その後、1年南組の教室に入り、児童3人を刺してそのうち1人が死亡。さらに別の児童1人にもけがをさせました。

駆けつけた2年南組の担任教員が背後から宅間の腕をつかんで取り押さえようとしましたが、宅間は教員にも切り付け、なおも児童を襲おうとしました。

最終的に、2年南組の担任教員や副校長によって現行犯逮捕され、警察に引き渡されました。

事件発生から逮捕までの間、学校全体での状況把握や組織的な避難誘導、救命活動が十分に行われず、負傷児童の搬送や保護者への連絡も大きく遅れました。

このため、死亡した児童8人(1年生男子1人、2年生女子7人)はすぐに命を落としたのではなく、救命活動が遅れたことによる失血死が主な死因とされています。また、児童13人と教員2人もけがを負いました。

被害にあった児童のひとりの遺族は、娘が教室で襲われ、致命傷を負いながらも必死に廊下まで逃げて力尽きて倒れたことを後から知らされ、その現実を受け止めるのがとてもつらかったと語っています。

事件の悲惨さ、そして子どもたちが最後まであきらめずに逃げようとした姿は、多くの人の心に深い傷を残しました。

事件の動機

宅間が事件を起こした背景には、自分の人生がうまくいかないことへの絶望や、社会や周囲への強い恨みが複雑に絡み合っていました。

事件の前夜、宅間は「何をやっても裏目に出る」とこれまでの人生を振り返り、3度の離婚や多額の借金、元妻との復縁の失敗など、思い通りにならない現実に大きな不満と絶望を感じていました。

また、宅間は事件前から自殺願望を抱いていましたが、「自殺しても元妻たちが喜ぶだけだ。多くの人を殺せば、元妻は自分と知り合ったことを後悔し、世間の多くの人々も苦しむだろう」と考えるようになりました。

さらに、「無関係な人々を殺せば死刑になる」と思い、「死刑になりたい」という強い願望も動機の一つでした。

当初は大阪市内の繁華街で事件を起こすことも考えましたが、小学生を襲う方が簡単だと判断し、幼い頃に憧れと嫉妬の気持ちを抱いていたエリート校である附属池田小学校を標的に選びました。

裁判と刑の執行

裁判では、宅間の異常な態度や、反省の気持ちが全く見られない様子が際立ちました。

24回に及ぶ公判で、被害児童の遺族たちが深い悲しみや怒りを証言する中、宅間は「申し訳ない気持ちはない」と言い切り、最後まで謝罪の言葉を口にしませんでした。

判決の日、宅間は遺族が座る傍聴席をにらみつけながら入廷し、法廷内で口笛を吹くなど、終始挑発的な態度を見せました。

さらに、「あの世でもおまえらの子供を追いかけ回してしばき倒したる」「おまえらのガキの命は、ワシ一人の命と同じ価値しかないんや」といった暴言も遺族に向けて放ちました。

また、裁判長が主文を読み上げようとした際、用意していた三枚の紙を手に「どうせ死刑になるんや。最後にいわしてくれや」と大声で発言を求めましたが、制止され、最終的に退廷を命じられて刑務官に連れ出されました。

その際も傍聴席を振り返り、遺族の名前を挙げて大声で罵倒するなど、最後まで遺族を挑発し続けました。

結局、宅間が退廷したまま死刑判決が言い渡されるという、非常に異例な展開になりました。大阪地裁は「宅間は十分な責任能力があり、精神疾患の影響はない」と認定し、「犯罪史上類を見ない凶悪事件。科すべき刑は死刑以外にありえない」と断じました。

宅間は、判決前から弁護団に対し「死刑判決が出ても控訴しないでほしい」と強く要望していました。実際、死刑判決後に弁護団が控訴したものの、宅間自身が控訴を取り下げ、第一審の段階で死刑が確定しています。

弁護士への手紙では「6か月以内、できれば3か月以内に死刑を執行してほしい」と記し、もし執行が遅れた場合には国家賠償請求訴訟も辞さない考えを示していました。

判決から約1年後の2004年9月14日、大阪拘置所で宅間の死刑が執行されました。執行当日、所長から「言い残すことはないか」と問われると、「妻に『お世話になりました。ありがとう』と伝えてください」と静かに答えました。

執行後、遺体は妻が引き取り、最期の言葉も妻に伝えられました。法廷での攻撃的な態度とは対照的に、執行時は静かに最期を迎えたとされています。

宅間守の経歴

生い立ちと幼少期

宅間は1963年11月23日、兵庫県伊丹市の工場地帯で、工員の家庭の次男として生まれました。家族は父、母、兄、そして宅間の4人です。

家系は薩摩藩の下級武士の流れをくみ、父親は「真のサムライたれ」と教育や道徳を重んじていましたが、実際には木刀を持ち歩き、家族全員に激しい暴力を振るっていました。

特に酒に酔うと、ほぼ毎日のように母親を殴り、家族の前で刃物を振り回し、壁が血で染まるほどの暴力が繰り返されていたといいます。

母親もまた家事や育児が苦手で、宅間に対して妊娠中から「この子は堕ろしたい」と口にし、生まれてからも「お前なんか産まれてこなければよかった」と暴言を浴びせるなど、冷淡な態度を取り続けていました。母乳を与えることすら嫌がるなど、ネグレクトの傾向が強かったとされています。

こうした家庭環境の中で、宅間は父親に強い恨みを抱き、「寝ている父親を包丁で刺そうと思ったことがある」と語っています。また、獄中からも「宮﨑勤の父のように自殺してほしかった」と述べており、父親への根深い憎しみがうかがえます。

幼少期に十分な愛情を受けられなかった宅間は、早くから問題行動を繰り返していました。三輪車で国道を走って渋滞を引き起こしたり、大きな石を投げて他人にけがをさせる、線路に石を置くなど、危険な悪戯が目立ちました。

さらに、犬や猫などの動物を新聞紙に包んで火をつけて殺すといった残酷な動物虐待や、弱い子どもへのいじめなど、極端に粗暴な行動が周囲から恐れられていました。

また、母親との間に近親相姦があったのではないかという疑惑もあり、家庭内の異常な関係性が指摘されています。

宅間には7歳年上の兄がいましたが、宅間は「サラリーマンが外車に乗るな」と因縁をつけ、兄が所有していたアウディのフロントガラスを角材で叩き割ったこともありました。

兄は宅間の理不尽な行動や家庭の崩壊、さらに自身の離婚や事業の失敗も重なった結果、事件の2年前に自ら命を絶ちました。

学生時代

宅間は小学校を卒業した後も、問題行動がさらに目立つようになりました。

もともと協調性が極端に低く、集団行動が苦手だったため、「悪仲間」とつるむこともできず、常に孤立していました。その孤立感が攻撃的な行動や反社会的な振る舞いとして表れていきます。

中学に進学してからは、他人への暴力やトラブルを繰り返し、教師や同級生に対して攻撃的な態度をとるなど、学校生活の中でたびたび衝突していました。

高校時代にはその傾向がさらに強まり、ロッカーに小便をする、無免許運転、暴力事件や強姦事件を起こすなど、犯罪行為にまで発展しました。

中学卒業後は兵庫県尼崎市の工業高校機械科に進学しましたが、高校2年生のときに教師に暴力をふるい、退学処分となりました。これが彼の人生の大きな転機となります。

その後はガソリンスタンドでアルバイトをした後、18歳で念願だった航空自衛隊に入隊します。しかし、家出した少女を下宿させて関係を持ったことが原因で除隊処分となりました。

社会人時代

社会人時代は、安定した職業生活とはほど遠いものでした。彼は職場でたびたびトラブルや暴力事件を起こし、長く同じ仕事を続けることができませんでした。

たとえば1984年、マンション管理会社で働いていたときには、家賃の集金を口実に女性の部屋に上がり込み、顔を殴って首を絞めるなどして強姦事件を起こしています。

その後、警察の追及を逃れるため、母親とともに精神科を受診し、「幻聴が聞こえる」と訴えて入院しましたが、これは罪から逃れるための偽装だったことを後に自ら認めています。入院中には病院の屋上から飛び降りて重傷を負う事件もありました。

退院後も行動はエスカレートし、世間や「勝ち組」への復讐心から、通り魔的な傷害や器物損壊などの犯罪を日常的に繰り返すようになりました。

職場でも人間関係がうまくいかず、小学校の用務員として勤務していた際には、教員に精神安定剤入りのお茶を飲ませて傷害事件を起こし、逮捕されています。

取り調べでは「妻から別れ話を切り出され、職場でもうまくいかず、うっぷんを晴らすためにやった」と語っており、家庭や職場での人間関係の行き詰まりが事件の背景にあったことがうかがえます。

結婚歴と子ども

宅間は事件前までに4度の結婚・離婚を繰り返しています。

1回目の結婚(1990年6月)

1990年、宅間は看護師試験合格者名簿を入手し、見ず知らずの看護師たちに無差別に電話をかけていました。その中で19歳年上の女性(C子さん)と知り合い、自分を泌尿器科の医師と偽って交際を始めます。

知り合ってわずか1カ月で結婚を強引に迫り、6月14日に入籍し、女性のマンションに住み始めました。しかし医師ではないことがすぐに発覚し、女性の親族から厳しく追及されます。

宅間は暴力や金銭要求も見せるようになり、結婚生活はわずか12日で破綻。同年9月、慰謝料120万円を支払う形で協議離婚となりました。

2回目の結婚(1990年10月)

同年3月ごろからは、小学校時代の恩師である20歳年上の女性(D子さん)と連絡を取り始め、10月12日に結婚します。

D子さんは宅間のトラブルにも何度も奔走しましたが、宅間は結婚後も暴力や問題行動を繰り返し、1993年には再び強姦事件を起こします。

D子さんは被害者との示談交渉などにも奔走しましたが、改善が見られず、最終的に1994年9月21日に離婚しました。

養子縁組(1995年11月)

バス運転手時代に知り合った44歳年上の女性と財産目当てで養子縁組を結びましたが、宅間が暴力を振るい金銭を要求するようになり、1997年1月7日に協議離縁となりました。

3回目の結婚(1997年3月)

1996年12月、お見合いパーティーで2歳年上の女性と知り合い、離婚歴を隠したまま執拗に結婚を迫りました。

女性は乗り気ではありませんでしたが、「結婚しなければお前を殺して私も死ぬ」と脅され、実家の住所を調べられるなどストーカー的な行動も受け、最終的に折れて1997年3月30日に結婚しました。

しかし、宅間の粗暴な振る舞いや暴力、周囲とのトラブル、さらに過去の養子縁組の事実が判明したことなどが重なり、女性は離婚を決意します。

その後、女性が無断で中絶したことに宅間は大きなショックを受け、強い恨みと復縁への執着を募らせました。

離婚後も執拗に女性につきまとい、離婚調停成立後も愛憎入り混じった執着心は消えず、復縁を果たすか、さもなくば慰謝料を得ようと訴訟まで起こしました。

この執着は池田小事件直前まで続き、事件の動機や精神状態にも大きな影響を与えたとされています。

獄中結婚(2003年12月)

死刑が確定した後、大阪拘置所で支援者の30代女性(A子さん)と獄中結婚しました。

A子さんは公判中から宅間に手紙や差し入れを続けていた熱心な支援者で、婚姻届は2003年12月12日に提出されました。

当初、宅間はA子さんに対して心を閉ざしていましたが、死刑確定後の孤独や「人間らしくありたい」という思いから、A子さんの申し出を受け入れるようになりました。この結婚は死刑執行までの約9カ月間続きました。

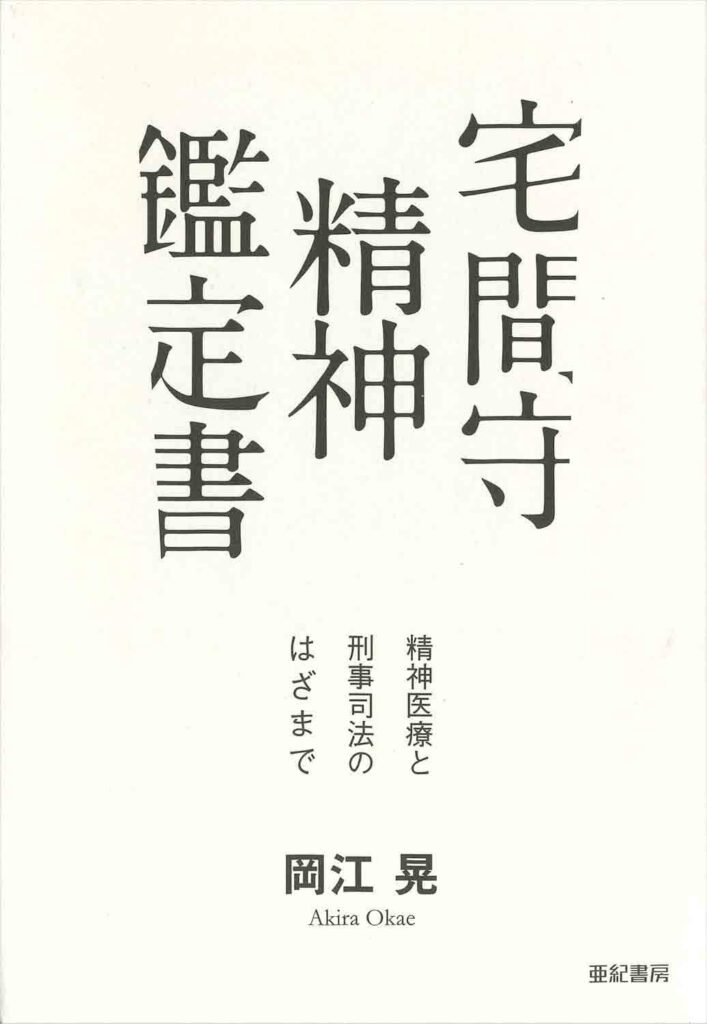

【附属池田小事件】の関連書籍

『宅間守 精神鑑定書――精神医療と刑事司法のはざまで』岡江 晃

『宅間守 精神鑑定書――精神医療と刑事司法のはざまで』は、精神科医による著書で、宅間と17回にわたって面接し、精神鑑定を行った記録をまとめたものです。

この本の大きな特徴は、実際に大阪地方裁判所へ提出された精神鑑定書を、ほぼそのままの形で収録している点です。

精神鑑定書は通常、一般公開されることがないため、非常に貴重な資料となっています。内容は宅間の家族歴や生育歴、事件当時の精神状態、犯行の詳細、そして精神科医による診断まで、専門的かつ客観的に記述されています。

鑑定の結論としては、宅間に統合失調症などの精神疾患は認められず、共感や思いやりといった感情が著しく欠如した「情性欠如者」とされ、責任能力があると判断されています。

内容は重いですが、精神鑑定や犯罪心理に興味のある人には非常に学びの多い本だと思います。

【附属池田小事件】まとめ

『附属池田小事件』は、社会に大きな衝撃を与え、日本中の学校の安全対策を見直すきっかけとなった、とても痛ましい出来事です。

本来、学校は子どもたちが安心して学び、成長できる場所であるべきですが、この事件によって「学校は安全だ」という信頼が一瞬で崩れてしまいました。

加害者の宅間は、家庭内での暴力や育児放棄、学校や職場での孤立など、さまざまな「生きづらさ」を抱えていたと言われています。しかし、どんな事情があっても、無関係な子どもたちを傷つけることは絶対に許されません。

このような悲しい事件を二度と繰り返さないためにも、私たち一人ひとりがこの出来事をしっかりと心に刻み、命や安全の大切さについて考え続けていくことが大切だと思います。