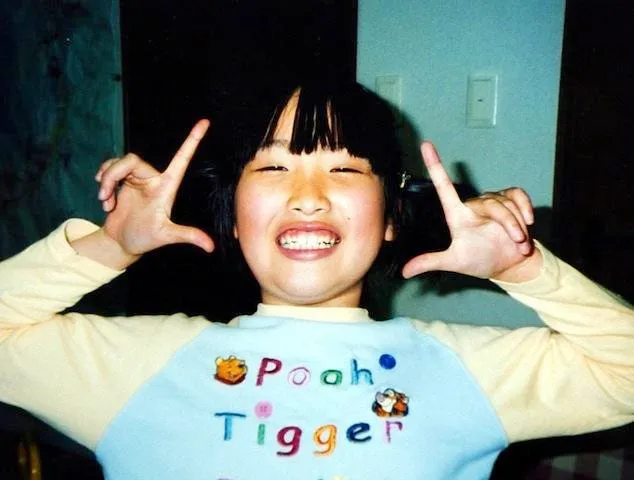

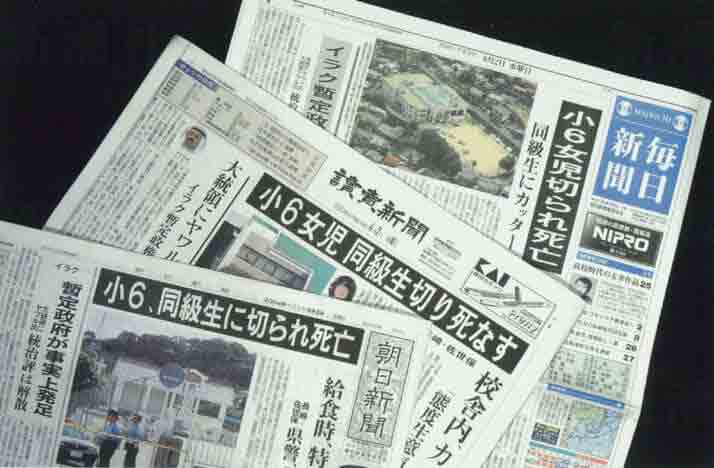

2004年6月1日、長崎県佐世保市の市立大久保小学校で、当時11歳の女子児童が同級生をカッターナイフで殺害するという凄惨な事件が発生しました。

小学校という安全なはずの場所で、しかも昼休みの時間帯に起きたこの事件は、加害者・被害者ともに小学生という年齢の若さもあり、日本社会に大きな衝撃を与えました。

事件の真相や背景、そしてその後の波紋は、『追跡!「佐世保小六女児同級生殺害事件」』をはじめ、川名壮志によるノンフィクション『謝るなら、いつでもおいで―佐世保小六女児同級生殺害事件―』や、被害者家族の視点から書かれた『僕とぼく 妹の命が奪われた「あの日」から』でも深く掘り下げられています。

これらの作品は、事件の背景にある子ども同士の関係やネット社会の影響、そして遺族・加害者家族の苦悩と再生の歩みを描き、今もなお多くの人々に問いかけを続けています。

【佐世保小6女児同級生殺害事件】について

犯行当日の経緯

事件は正午過ぎ、給食準備の時間帯に起きました。加害女児は「ちょっとおいで」と御手洗怜美さん(12歳)に声をかけ、教室から約50メートル離れた空き教室(学習ルーム)に呼び出します。

空き教室に入ると、加害女児はカーテンを閉め、御手洗さんを椅子に座らせ、「手で目を隠すように」と指示。その直後、背後からカッターナイフで首と左手を執拗に切りつけました。

首の傷は深さ・長さともに約10センチに及び、致命傷となりました。左手の甲にも骨が見えるほどの深い防御創があり、御手洗さんが必死に抵抗したことがうかがえます。

御手洗さんは椅子から立ち上がり両手で抵抗しましたが、加害女児は何度も切りつけ続けました。倒れた後も加害女児は現場にとどまり、手についた血をハンカチで拭いたり、御手洗さんの顔をのぞき込んで動かないことを確認していたといいます。

加害女児は約15分間現場にとどまった後、教室に戻りました。その後、担任が2人の不在に気づき、教頭が現場を発見して119番通報。

駆けつけた救急隊員に加害女児は「私がカッターで切りました」と自ら犯行を認めました。加害女児は逃走することなくその場で補導され、刑事責任能力のない年齢であったため、児童相談所に通告されました。

事件の背景と動機

加害女児と御手洗さんは、もともと「交換日記」やインターネット掲示板を通じて親しく交流していました。

2人はウェブサイトの運営や交換日記を通じて関係を深めていましたが、やがてネット上での書き込みをめぐるトラブルが発生し、互いのホームページの掲示板で中傷し合う「バトル」と呼ばれる状態になっていたとされています。

このネット上での行き違いや誤解が、現実の関係悪化にもつながり、加害女児は心に深い傷を負っていきました。

さらに、加害女児は5年生の終わりにミニバスケットボールクラブを退部させられ、「居場所」を失ったことで孤立感や不安感を強めていきます。

現実の人間関係が希薄になる一方、インターネットが唯一安心して自己表現できる場となっていきましたが、ネット上のトラブルが精神的な追い詰めにもつながりました。

家庭や学校でも「最近無口になった」「怒りっぽくなった」といった変化は見られていたものの、思春期特有の一時的な反抗や成長の過程と受け止められ、深刻な問題としては認識されていませんでした。

事件当日、午前中の休み時間に御手洗さんが「交換日記をやめたい」というメモを友人に渡し、その内容が加害女児にも伝わりました。

加害女児は表向きには「なんなら全部やめちゃえば」と返していましたが、内心では御手洗さんから距離を置かれることに強い寂しさや不安、裏切られたような気持ちを抱いていたと考えられます。

加害女児は成績も中の上で、おとなしい普通の女子児童と見られていましたが、5年生の終わりごろから精神的に不安定になり、人と目を合わせなくなったり、落ち着きがなくなったり、些細なことで逆上して暴言や暴力をふるうことが目立つようになりました。

また、男子児童に対しては笑顔を見せながら追いかけ回し、殴ったり蹴ったり押し倒したりする行動もあり、同級生とともに集団いじめに加わることもありました。

一人で席にいることが増え、事件の2か月前に友人宅を訪れた際には暗い様子を見せていたといいます。

事件後の供述では、「土曜日に殺そうと準備していたが、バレると思って今日にした」「千枚通しで刺すか、首を絞めるか迷ったが、確実なカッターナイフにした」と話し、事前に計画していたことも明らかになりました。

また、事件前夜にテレビドラマでカッターナイフによる殺人場面を見て「これを参考にした」とも語っています。

加害女児の処遇

事件発生後、加害女児は刑事責任年齢に達していなかったため、警察による「逮捕」ではなく「補導」となり、佐世保児童相談所に通告されました。

児童相談所の面談では、加害女児は「ごく普通の女の子」とされ、成績も良く、家庭環境にも特に問題はないと見られていましたが、事件当日は緊張と不安から両手で顔を覆い、泣きながら話す様子も見られました。

事件翌日には長崎家庭裁判所佐世保支部に送致され、観護措置処分や精神鑑定留置を経て、最終的に児童自立支援施設送致とされ、2年間の強制的な保護処分が決定されました。

加害女児の生い立ち

加害女児は、長崎県佐世保市の山間部にある弓張岳の中腹の集落で、祖母・両親・姉とともに5人家族で育ちました。

父親は婿養子で、かつてギフトセンターに勤務していましたが、加害女児が2歳の頃に脳梗塞を発症。その後はリハビリを続けながら保険代理店やおしぼりの配達などの仕事をしていました。

父親が倒れてからは、母親が家計を支えるためパートに出ることが多くなり、幼い加害女児の世話は主に母方の祖母が担っていました。

また、小学5年生の終わり頃には、親の意向で「勉強に専念させたい」という理由から、加害女児はミニバスケットボールクラブを退部させられています。この退部は、加害女児にとって大きな喪失感や孤立感をもたらしたとされています。

家庭内での虐待については、ノンフィクション作家の草薙厚子が「父親からの虐待があった」と著書で記していますが、父親本人や毎日新聞の取材ではその事実は否定されており、家庭内暴力の有無は明確になっていません。

【佐世保小6女児同級生殺害事件】の関連書籍

『追跡!「佐世保小六女児同級生殺害事件」』草薙 厚子

『追跡!「佐世保小六女児同級生殺害事件」』は、ジャーナリスト・草薙厚子によるノンフィクション作品です。

本書は、「なぜ11歳の少女が同級生にカッターナイフを振り上げたのか?」という強い問題意識のもと、少年法の“鉄のカーテン”に包まれた事件の内側に切り込みます。

著者が本書執筆のきっかけとしたのは、「加害少女が“普通の子”と報道されたことへの違和感」でした。

その違和感を出発点に、事件の「なぜ」に迫るため、加害者家族、クラスメートやその保護者、学校関係者などへの徹底取材を行い、加害者本人への接触も試みつつ、事件の背景や要因、そして再発防止策について多角的に考察しています。

本書では、加害少女の家庭環境や学校生活、インターネット上での人間関係、交換日記など、事件の背景にあった複雑な要素を丹念に掘り下げています。

また、少年法の壁や、事件後の地域社会・教育現場の混乱、ネット社会の新たな課題など、現代社会が抱える問題点も浮き彫りにしています。

『謝るなら、いつでもおいで: 佐世保小六女児同級生殺害事件 (新潮文庫)』川名 壮志

『謝るなら、いつでもおいで――佐世保小六女児同級生殺害事件』は、川名壮志によるノンフィクションで、事件の真相と、その後の被害者・加害者家族の心の軌跡を描いています。

本書は、事件の経緯や学校・家庭での子どもたちの様子だけでなく、愛する者を突然奪われた被害者家族の苦悩、そして償いきれない業火を背負って生きる加害者家族の葛藤と再生への模索を、丹念な取材と関係者の証言をもとに描いています。

『謝るなら、いつでもおいで』は、単なる事件記録にとどまらず、命の重さ、赦しと再生、そして社会の責任について深く考えさせる一冊です。

事件の教訓とともに、被害者・加害者双方の家族の“その後”にも焦点を当て、読む者に強い余韻と問題提起を残します。

『僕とぼく 妹の命が奪われた「あの日」から』川名 壮志

『僕とぼく 妹の命が奪われた「あの日」から』は、佐世保小6女児同級生殺害事件の被害者家族、特に2人の兄の視点から、事件前後の家族の姿と心の歩みを描いたノンフィクションです。

本書は、新聞記者の父のもとで育った長男・次男・妹(さっちゃん)の3きょうだいが、母親の病と死、そして「あの日」と呼ばれる事件による突然の喪失を経験し、絶望の中から再び「普通の日常」を取り戻していく過程を、兄たちそれぞれの一人称で丁寧に綴っています。

年齢の離れた長男と、妹に年齢の近い次男。それぞれが抱えた喪失感や葛藤には、年齢や妹との関係性の違いから大きな差がありました。事件の衝撃が兄たちの成長や人生観にどのような影響を与えたのか、丹念な取材と率直な語りで描かれている一冊です。

【佐世保小6女児同級生殺害事件】まとめ

『佐世保小6女児同級生殺害事件』は、小学生同士による凄惨な殺人という衝撃だけでなく、その背後に潜む複雑な人間関係や家庭環境の問題の深刻さを社会に突きつけました。

加害女児は一見「普通の子ども」とされていましたが、父親の病気による家庭の変化、母親の不在、祖母による養育、クラブ活動の退部による居場所の喪失、思春期特有の孤立感やインターネット依存など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、事件の背景には家庭や社会の見えにくい問題が存在していました。

加害者・被害者双方の家庭や心の葛藤、そして周囲の大人たちが“気づききれなかったサイン”が積み重なっていたことが、事件をより深刻なものにしています。

事件から20年が経った今も、被害者の兄たちが苦しみや葛藤を語り続け、教育現場や社会が「二度と同じ悲劇を繰り返さない」という決意を新たにしていることは、私たちにとって大きな教訓です。