2018年3月、東京都目黒区で5歳の女児・船戸結愛ちゃんが、両親による長期間の虐待の末に命を落とした「目黒女児虐待事件」は、日本社会に大きな衝撃を与えました。

結愛ちゃんは十分な食事も与えられず、暴力や冷水を浴びせられるなどの過酷な虐待を受けていました。

この事件では、児童相談所や行政の対応の不備も明らかになり、社会全体に児童虐待防止の課題を突きつけました。

母親である船戸優里被告は、獄中で娘への思いと事件の経緯を綴った手記『結愛へ 目黒区虐待死事件 母の獄中手記』を発表し、事件の真相や母親としての葛藤、社会への問いかけを世に残しています。

この手記は、幼い命を守れなかった社会の責任や、親子の苦しみを改めて考えさせるものとなっています。

【目黒女児虐待事件】について

両親の出会い

結愛ちゃんの実母・船戸優里(逮捕当時25歳)は、香川県で高校時代の同級生と結婚し、2012年に結愛ちゃんを出産しました。

しかし、夫からのDVや家事・育児への非協力、金銭的な問題などで夫婦関係は悪化し、2014年に離婚。

シングルマザーとなった優里は生活のためキャバクラで働き始め、その職場で船戸雄大(逮捕当時33歳)と出会いました。

雄大は「東京の大学卒業」「大手企業勤務」などと自慢話をしており、田舎育ちの優里には都会的で魅力的に映ったといわれています。

優里は雄大に一方的に惹かれ、2015年11月ごろから交際・同居を開始し、2016年4月に結婚。雄大は結愛ちゃんの養父となりました。

虐待の詳細

結婚当初は雄大も優しい面を見せていましたが、次第に家庭内での支配を強め、優里に対して長時間の説教を繰り返すようになりました。

結愛ちゃんへの「しつけ」もエスカレートし、できないことがあると優里に責任を問い詰めるようになります。

例えば、家族で海に行った際に結愛ちゃんが水に顔をつけられなかったことを理由に、優里に「訓練」を命じ、実際に風呂場で結愛ちゃんの頭を押さえつけることもありました。

2018年1月に家族は東京・目黒区に転居。転居後は、養父による虐待がさらに激化しました。

結愛ちゃんは毎朝4時に目覚ましで自力で起き、ひらがなの練習や九九の暗記を強制され、できなければ顔を殴られたりお腹を蹴られたりしました。

食事は極端に制限され、バナナ1本とコーヒー1杯だけの日もありました。

体重は16.6キロから12キロ台に激減し、死亡直前には衰弱して嘔吐を繰り返していましたが、病院には連れて行かれませんでした。

家族が外出する際は「言うことを聞かなかった罰」として6畳の部屋に一人で閉じ込められ、東京転居後39日間で大家へのあいさつとゴミ出し以外は外出禁止。

部屋には電灯がなく、窓の明かりでノートに文字を書いていたといいます。

壁には「うそをついたら×」「はをみがいたら〇」などの張り紙が貼られ、反省文の作成も強要されました。

2018年3月2日、結愛ちゃんは自宅で肺炎による敗血症で亡くなりました。

遺体には170箇所ものあざや傷があり、虐待の深刻さを物語っていました。

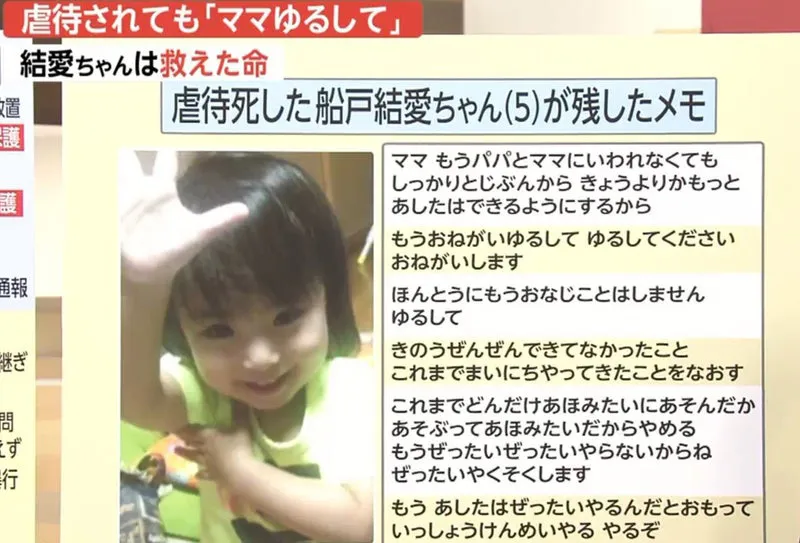

事件が明るみに出ると、結愛ちゃんが書いた「もうおねがいゆるして ゆるしてください おねがいします」という心の叫びが報道され、多くの人々の胸を打ちました。

このノートには、「ママ もうパパとママにいわれなくても しっかりとじぶんから きょうよりかもっと あしたはできるようにするから」「もうおねがいゆるして ゆるしてください おねがいします」「ほんとうにもうおなじことはしません ゆるして」「ぜったいやくそくします」など、何度も許しを請う言葉や自分を責める言葉が並びます。

5歳の子どもが親に愛されたい、認められたい一心で自分を責め、必死に「いい子」になろうとしていたことが痛いほど伝わってきます。

背景には、雄大による母親へのドメスティック・バイオレンス(DV)があり、優里は精神的に支配されていたために虐待を止められなかったとされています。

行政の対応

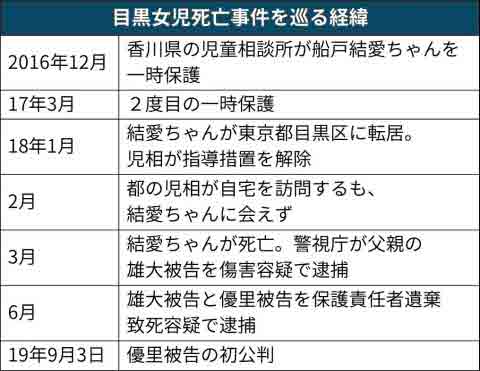

目黒女児虐待事件では、住民や医療機関からの通報、転居時の引き継ぎ、行政機関の対応に複数の問題がありました。

特に、情報共有や安全確認の遅れ、リスク評価の甘さが、女児の命を救えなかった大きな要因とされています。

2016年8月、香川県善通寺市で近隣住民から「泣き声がする」との通報があり、香川県の児童相談所と市が介入を開始しました。

同年12月には、近隣住民が寒空の下で裸足にパジャマ姿の結愛ちゃんが父親から叩かれ外に出されているのを発見し、警察に通報。

児童相談所により一時保護され、この時結愛ちゃんは「パパ怖い」と震え、頭にはこぶができて出血もありました。約1か月間、児相で保護されていました。

2017年3月にも、アパートの外で口から出血する結愛ちゃんが発見され、児童相談所が2度目の一時保護措置をとりました。この時は約4か月間の保護でした。保護中、結愛ちゃんは「パパ、ママいらん」と言いながらも「家に帰りたい」と口にすることもあったとされています。

香川県時代から児童相談所や市町村が複数回介入し、一時保護も実施されましたが、いずれも短期間で解除され、最終的に家庭に戻されていました。

2018年1月、家族が目黒区に転居した際には、香川県から東京都の児童相談所や子ども家庭支援センターに情報が引き継がれました。

しかし、住民登録の遅れや情報共有の不備があり、十分な安全確認がなされないまま、結愛ちゃんは家庭で過ごし続けることになりました。

裁判の詳細

裁判では、雄大に対し東京地裁の裁判員裁判で懲役13年の判決が言い渡されました。

雄大は法廷で、「自分の思い描いた理想が強すぎた。私が…親になろうとしてごめんなさいという気持ちだ」と涙ながらに語り、理想の家族像を強く求めるあまり、しつけが暴力へとエスカレートしてしまったことを認めました。

また、「父親になれるだろうかと大きな不安を持っていた」「自分のエゴを押し付けるために恐怖感を植え付けようとした」と述べ、理想と現実のギャップに苦しんでいた心情も明かしています。

さらに、幼少期に自身も父親から厳しい暴力を受けていた経験があり、それが「厳しいしつけ」として自身の中に根付いていたことも裁判で明らかになりました。

一方、優里も保護責任者遺棄致死罪で起訴され、一審で懲役8年の判決を受けました。

優里は控訴しましたが、控訴審でも「DVによる精神的支配の影響は認めるが、結愛ちゃんの衰弱は明らかで、母親として助ける行動を取るべきだった」として控訴は棄却され、懲役8年が確定しています。

裁判では、優里が雄大からの長時間の説教や精神的DVに支配され、判断力や行動力が著しく低下していたことも明らかになりました。

法廷で証人として出廷した際には、動揺して号泣し、「死にたい。結愛のところに行きたい。どうやって罪を償えばいいか分からない」と涙ながらに語る場面もありました。

船戸雄大の生い立ち

雄大は1985年岡山県に生まれ、父親の仕事の都合で関東など各地を転々とし、小学校高学年で北海道札幌市に転居しました。

家庭内では両親の不仲が目立ち、幼少期から父親による厳しいしつけを受けるなど、穏やかとは言えない緊張感のある環境で育ったとされています。

特に幼少期には、父親から頭蓋骨が変形するほどの激しい暴力を受けていたという証言もあります。

中学時代はバスケットボール部に所属し、運動神経が良く、周囲からは明るく面倒見の良い好青年という印象を持たれていました。

しかし、高校ではバスケ部の厳しい練習についていけず退部。その後は不良グループと付き合うようになった時期もありましたが、無事に卒業しています。

高校卒業後は東京・八王子の帝京大学に進学し、バスケサークルの中心的存在として青春時代を過ごしました。

大学卒業後は大手通信会社に就職し、システム開発関連の仕事を担当しますが、札幌への転勤後は毎朝嘔吐しながら通勤するなど精神的に追い詰められ、最終的には退職しました。

その後、札幌の繁華街「すすきの」で働いた後、香川県高松市のキャバクラでボーイとして勤務するようになります。

香川で働いていた際に、シングルマザーだった優里と出会い、やがて結婚に至りました。

船戸優里の生い立ち

優里は幼い頃から「自分はバカだ」「誰かに必要とされたい」という思いに強くとらわれ、自己肯定感が低く自信を持てない性格で育ちました。

両親からは「しっかり者」と評価されており、小学校時代には児童会長を務め、中学・高校でも部活動のリーダーを任されるなど、周囲の期待は高かったようです。

しかし、優里自身は「私が馬鹿だから」と繰り返し語るなど、自己評価の低さが際立っていました。

19歳で最初の夫と結婚し、その年に長女・結愛ちゃんを出産しましたが、夫は家事や育児に無関心で、日常的に「お前はバカだ」「なんでそんなこともできないの?」といった否定的な言葉を投げかけていました。

やがて夫婦関係は冷え切り、最終的には離婚に至ります。離婚後も元夫は養育費を支払わず、逆に金銭を要求してくることもありました。

シングルマザーとなった優里は、生活のためにキャバクラで働き始めますが、「自分がたくさん稼いで、性的にも上手になれば元夫が戻ってくるかもしれない」と思い詰めることもありました。

こうした結婚や離婚、シングルマザーとしての苦労、さらには夫や再婚相手からの否定的な言葉やDVを経験する中で、優里はますます他者からの評価や承認に依存する傾向を強めていきます。

このような生い立ちや経験が、「自分の価値は他人の評価で決まる」という思い込みを心の奥底に根付かせ、人生の選択や人間関係に大きな影響を与えていきました。

【目黒女児虐待事件】の関連書籍

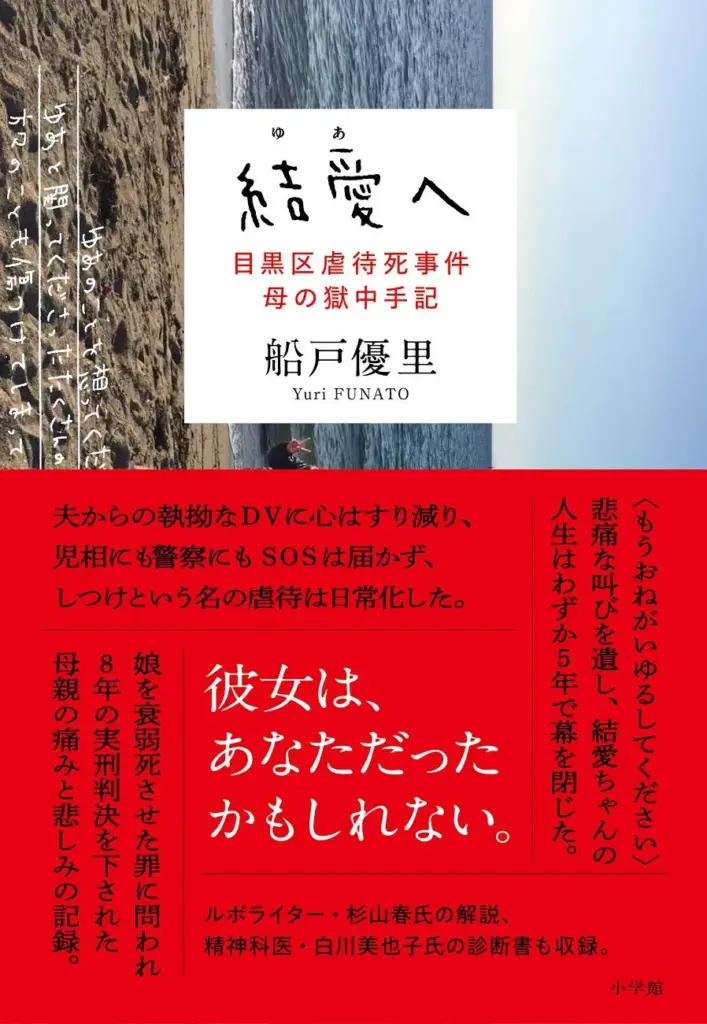

『結愛へ 目黒区虐待死事件 母の獄中手記』船戸 優里

『結愛へ 目黒区虐待死事件 母の獄中手記』は、2018年3月に東京都目黒区で5歳の結愛ちゃんが虐待の末に命を落とした事件について、母親・優里が獄中で自らの罪と向き合いながら綴った手記です。

本書では、「なぜ娘の命を守れなかったのか」「なぜ夫の暴力を止められなかったのか」「なぜ誰にも助けを求めなかったのか」といった問いに対する、母親としての苦悩や後悔、絶望が率直に記されています。

夫からの執拗な精神的・身体的DVによって心がすり減り、しつけという名の虐待が日常化していった家庭崩壊の過程が、具体的なエピソードとともに描かれています。

たとえば、「私は正座しながら説教を受け、それが終わると『怒ってくれてありがとう』と言うようになった」「結愛が床に寝転がっていた時、彼が思いきりお腹を蹴り上げた」など、家庭内での支配と恐怖、そして自分自身が“まともな人間ではない”“マイナス100の人間だ”と自己否定に陥っていく様子が赤裸々に語られています。

母親としての責任と、DV被害者としての苦しみ――その両面から「なぜ自分は娘を救えなかったのか」と自問し続ける姿が記されており、読む者に深い問いを投げかける作品となっています。

【目黒女児虐待事件】まとめ

『目黒女児虐待事件』は、胸が締め付けられるような痛みと深いやるせなさを感じる事件でした。

5歳の結愛ちゃんは、ただ親に愛されたいという一心で「もうおねがいゆるして」と何度もノートに書き残し、必死に「いい子」になろうと努力していました。その姿は、幼い子どもの純粋さと切なさを強く感じさせます。

彼女が日常的に暴力や食事の制限、孤立を強いられ、最期には体も心も限界まで追い詰められていった過程を知ると、なぜ誰も彼女を救えなかったのか、社会の責任の重さを痛感せずにはいられません。

事件の背後には、母親自身も精神的に追い詰められ、夫の暴力を止めることも、助けを求めることもできない状況に陥っていた現実があります。

しかし、どんな事情があったとしても、子どもの命が失われてしまったという事実はあまりにも重く、二度と同じ悲劇を繰り返さないための仕組みや支援の必要性を痛感します。