2018年6月9日夜、東海道新幹線「のぞみ265号」の車内で、乗客を震撼させる無差別殺傷事件が発生しました。

走行中の密室で突然鉈を振るった小島一朗は、面識のない3人を襲い、1人が死亡、2人が重傷を負うという惨事となりました。

小島は「刑務所で一生を過ごしたい」「無期懲役になりたい」という極めて自己中心的な動機から凶行に及び、裁判で無期懲役判決を受けると法廷で万歳三唱をするなど、その異様な言動も社会に大きな衝撃を与えました。

事件の全貌や加害者の生い立ち、動機の闇に迫ったノンフィクション『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』(インベカヲリ★著)は、なぜ彼がこのような事件に至ったのか、家族や社会との関係性を丹念に描き出しています。

新幹線という日常の安全神話が崩れた夜――その背景と教訓を、事件と書籍から見つめ直します。

【東海道新幹線車内殺傷事件】について

事件の経緯

2018年6月9日、東海道新幹線「のぞみ265号」(東京発新大阪行き)が神奈川県内を走行中、新横浜駅と小田原駅の間で無差別殺傷事件が発生しました。

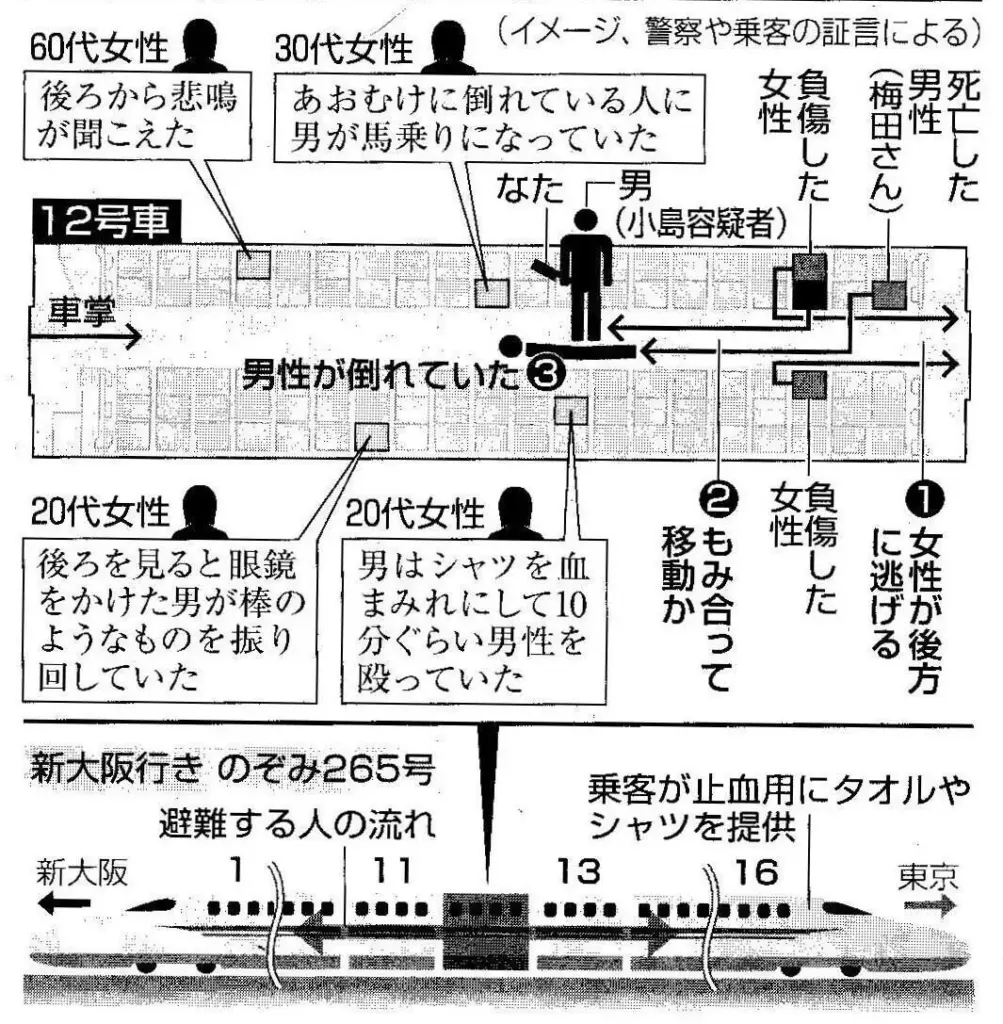

事件が起きたのは21時45分ごろ。12号車の後方2列シートの左側に座っていた小島一朗(当時22歳)は、突然無言で立ち上がり、右隣の女性乗客を鉈で切りつけました。

車内は一瞬でパニックとなり、乗客たちは逃げ惑います。その混乱の中、梅田耕太郎さん(当時38歳)は決死の覚悟で加害者に立ち向かいました。

梅田さんは加害者の背後からそっと近づき、後ろから羽交い締めにして動きを制止します。その間に、切りつけられた女性は肩から血を流しながらも後方へ逃げることができました。

しかし、もみ合いの末に梅田さんは転倒し、小島は通路を挟んだ左隣にいた別の女性にも襲いかかります。倒れた梅田さんはすぐに起き上がり、再び女性を守ろうと加害者を止めに向かいました。

もう一人の女性を後方に避難させた後、今度は小島に馬乗りになられ、鉈で執拗に切りつけられます。梅田さんは必死に応戦しましたが、何度も切りつけられるうちに次第に動かなくなっていきました。

司法解剖の結果、梅田さんの体には胸や肩を中心に約60ヵ所もの傷があり、首には致命傷となる約18cmの深い切り傷がありました。特に首や胸など急所を執拗に狙われており、失血死でした。

この事件で梅田さんが死亡、2人の女性が重傷を負い、「走る密室」での凶行は日本中に大きな衝撃と不安を与えました。

犯行の動機

事件の動機は、極めて自己中心的で計算されたものでした。彼は「刑務所で一生を過ごしたい」「無期懲役になりたい」という強い思いから、無差別殺傷事件を計画し、実行に移しました。

小島は子どもの頃から「刑務所に入ること」を夢見ていたと語っています。社会や家庭の中で自分の居場所を見つけられず、家族とも絶縁状態となり、深い孤独と生きづらさを抱えていました。

事件の直前には「餓死しよう」と山中に入ったものの、最終的には「刑務所に入れば一生安心して暮らせる」と考え直し、犯行に及んでいます。

裁判では、「三人以上殺すと死刑になるので、二人か一人と重傷者にしないといけない」と語り、死刑を避けて無期懲役を狙ったことを明かしました。

また、「命が惜しい」とも述べており、他人の命よりも自分の欲求を優先したことがはっきりしています。

裁判と刑罰

2019年11月28日、横浜地裁小田原支部で初公判が開かれ、小島は「殺すつもりでやりました」と起訴内容を全面的に認めました。

「無期懲役で永遠に刑務所に入りたい」と語り、反省や謝罪の言葉はありませんでした。

2019年12月18日の判決公判で、裁判長は「一生刑務所に入るためという動機は、あまりにも人命を軽視し身勝手だ」と指摘しつつも、若年で前科がなくパーソナリティ障害の影響があったことなどから死刑は回避し、求刑通り無期懲役を言い渡しました。

小島は判決を聞くと「バンザーイ! バンザーイ! バンザーイ!」と万歳三唱し、控訴せず無期懲役が確定しました。

事件の影響

この事件は「走る密室」での無差別殺傷として社会に大きな衝撃を与え、公共交通機関の安全神話が崩れました。JR各社は警備員の増員や車内巡回、防犯・護身用具の配備、防犯カメラの設置強化など対策を進めています。

2019年4月から「梱包されていない刃物類」の車内持ち込みが明確に禁止されました。乗務員教育や警察・消防との合同訓練も強化され、今後は高感度センサーや改札での凶器検知システムの導入も検討されています。

小島一朗の生い立ち

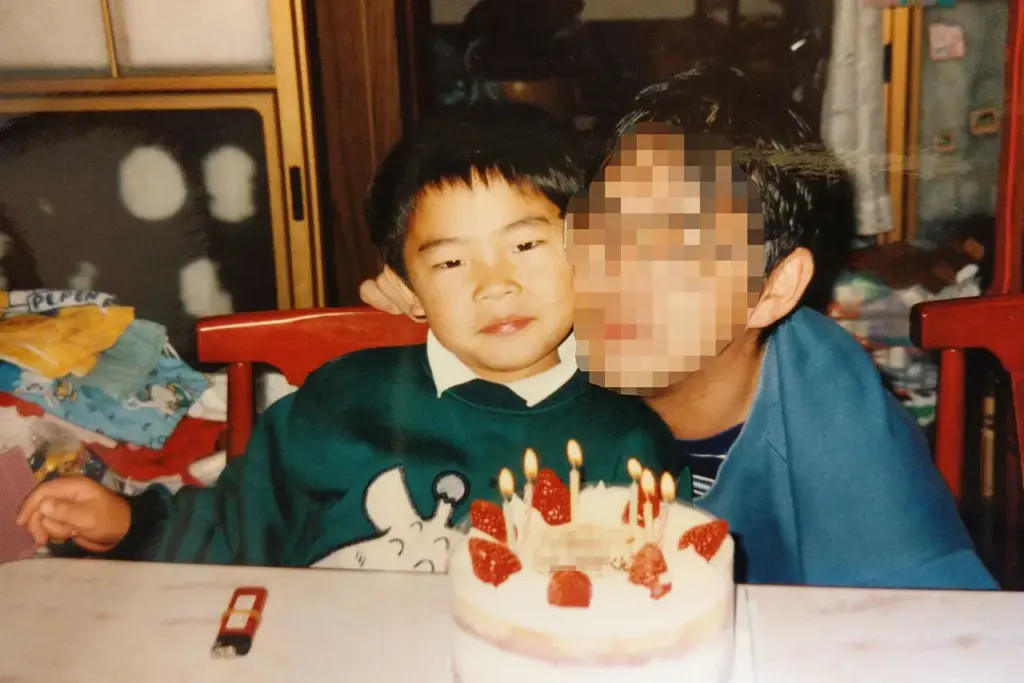

小島は1995年、愛知県岡崎市の母方の実家で生まれました。当時、両親は仕事の都合で別居しており、3歳で父親と姉が暮らす愛知県一宮市に移り、中学卒業まで両親や姉、父方の祖父母と6人で生活していました。

5歳のとき発達障害(アスペルガー症候群)と診断され、幼少期から周囲とのコミュニケーションに苦しみ、家族も「育てにくい子供だった」と語っています。

家庭内には暴力や無理解が渦巻き、父親は時にDV的な態度をとり、母親はホームレス支援などに熱心で、家族のケアが十分に行き届いていませんでした。

父方の祖母も「姉のご飯は作るが一朗のは作らない」といった扱いで、実質的に育児放棄されていたとされ、小島自身も強い孤独感や不満を抱いていました。

姉との扱いの差も大きく、例えば姉には新品、自分には中古の水筒が与えられたことに腹を立て、包丁と金槌を両親の寝室に投げ入れる事件も起こしています。

このとき父親は警察を呼び、それ以降「教育を放棄した」と語り、父子関係は完全に断絶。家庭内での居場所をますます失っていきました。

そんな中で、小島が唯一心を許し、愛情を感じていたのが母方の祖母でした。母方の祖母は小島を特にかわいがり、思春期以降も小島にとって大きな心の拠り所となっていました。

後に母親の提案で母方の祖母と養子縁組をし、祖母宅で生活するようになったのも、祖母の存在が小島にとって特別だったからです。

中学2年頃から不登校となり、14歳で自立支援施設に入所。定時制高校では成績優秀で卒業し、職業訓練校を経て埼玉県の機械修理会社に就職しますが、愛媛工場への転勤後に人間関係がうまくいかず約1年で退職。

その後は地元で一人暮らしを始めるも半年で貯金が尽き、母方の祖母宅での生活が始まります。しかしここでも引きこもりがちで、生活態度を注意されると自殺をほのめかして家出を繰り返し、精神的に不安定な状態が続きました。

新たな就職先も短期間で退職し、2017年12月には「自由になりたい」と言い残して家出。長野県で野宿生活を送った末、2018年6月に新幹線車内での無差別殺傷事件を起こしました。

事件後、父親は「私は生物学上のお父さんということでお願いしたい」と取材に語るなど、他人事のような態度が世間の違和感を呼びました。

父親は「15歳で家を出てから一朗とは会っていない」「今は家族ではない」とも述べており、小島に対して無関心で愛情が薄かったという証言も複数出ています。

【東海道新幹線車内殺傷事件】の関連書籍

『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』インベ カヲリ★

『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』は、2018年に東海道新幹線で発生した無差別殺傷事件の犯人・小島の内面に迫り、彼の背後にある家族や社会の問題を深く掘り下げたノンフィクションです。

本書の特徴は、小島の「刑務所に入りたい」という理解しがたい動機や、家族・社会との断絶、内面の空虚さを徹底的に描いている点にあります。

小島はADHDや猜疑性パーソナリティ障害と診断されていましたが、精神障害者ではなく、極めて冷静かつ計画的に犯行に及びました。

彼の発言や手紙は難解で、法律や古典の引用が多く、細部への異様なこだわりや知的な一面、数学的な才能も垣間見えます。

著者は、小島の行動や思考を一方的に断罪するのではなく、彼自身の言葉や家族の証言を丁寧に拾い上げ、なぜ小島が「国家に親代わり」を求め、刑務所での生存権にこだわったのか、その根源に迫ろうとしています。

【東海道新幹線車内殺傷事件】まとめ

『東海道新幹線車内殺傷事件』を通じて痛感したのは、私たちが信じてきた「安全神話」がいかに脆いものであるかという現実です。

多くの人が日常的に利用する新幹線という空間で、突然無差別に襲われるという事件は、社会に強い衝撃と不安をもたらしました。

また、小島の生い立ちや家庭環境を知ることで、彼がなぜここまで孤立し、家族や社会とのつながりを失っていったのか、その背景が浮き彫りになります。

家族や社会の小さな無関心やすれ違いが積み重なり、やがて取り返しのつかない悲劇につながってしまう――その現実の重さを改めて感じさせられます。

もちろん、どんな理由があっても無差別殺傷という行為が許されることはありません。しかし、事件の背後にある事情を知ることで、単純に「悪」として断罪するだけでは見えてこない、社会や家族のあり方、そして私たち自身の課題についても考えさせられます。